لقد بلغ السيل الزُبى. فهذه القطعان الظلامية العنصرية، المجردة من الإنسانية، لا تحرق الأطفال عن الهوى، بقدر ما تحرقهم عن تدبير للوصول الى مقاصد محددة.

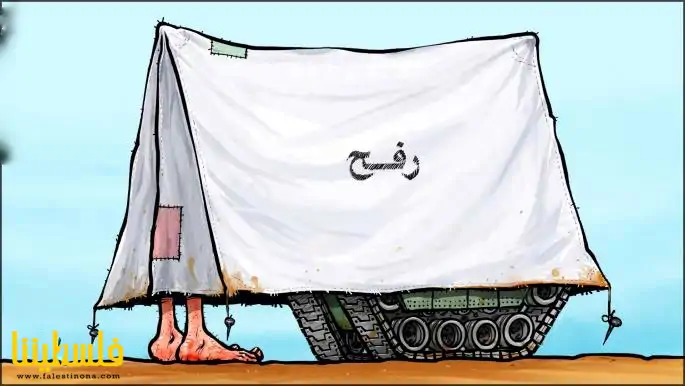

بخلاف ردة فعلنا العاطفية على جريمة إحراق ابننا الطفل الرضيع حبيب الله، علي سعد دوابشة؛ ليس أمامنا سوى أن نتأمل مجموعة من القراءات السياسية، الدالة على أن إحراق قلوبنا بحرق الطفل، إنما يُراد منه الإعلان عن بدء الفصل الأخير من المشروع الصهيوني المضاد لفكرة التسوية، وإيصالنا الى لحظة انفجار شامل مسلح، أعدت إسرائيل له خططها، لكي تستحوذ على الموقف، وتفصّل الحل الذي تراه، بالتهام الأرض، وزرعها كلها بعتاة المستوطنين، وجعل مدننا وقرانا مناطق طاردة لسكانها، فيما تظنه الصهيونية خاتمة المطاف، وفرصتها للهيمنة على العالم العربي، وقيام امبراطوريتها الصغيرة عميقة التأثير في السياسات والمصائر. إن هذا هو منهج الأوساط الحاكمة في إسرائيل، وهو جوهر قناعاتها، وإن قالت الأوساط الرسمية الإسرائيلية غير ذلك، فإنه لزوم الخديعة وعِدة النصب.

معلوم ان الصهيونية، أظهرت في كل مرحلة، ما يلائمها من الزعم الأيديولوجي. بدأت، وكأنها حركة قومية علمانية، أرادت لليهود النجاة من الاضطهاد الأوروبي الذي بلغ ذروته في الحرب العظمى الثانية. حتى الزعماء، كانوا علمانيين، وغير متدينين،. هكذا كان بن غوريون. غير أن الكثير من تصريحاته، دلت على مقاصده، لكن زيف ما يقول، انكشف من خلال التناقض بين اعتماده على فكرة دينية، ورفضه للدين من الوجهة الإيمانية. وقد انتهت مهمة بن غوريون ومرحلته، بتأسيس إسرائيل على أنقاض وطننا فلسطين، ومن ثم شن حرب 1956 لدرء الخطر العربي على المشروع الصهيوني. وما ان تمكنت الدولة الصهيونية، حتى اتجهت الى التوسع، والاستيلاء على ما تبقى من فلسطين في العام 1967. وبعد عشر سنوات من تلك الحرب، تسلم اليمين الصهيوني دفة الحكم، لكنه لم يفلح في القليل من المناسبات الانتخابية بعد ذلك. ولما جرت محاولة التسوية، وتبناها أبناء بن غوريون وفق رؤية استراتيجية لفتح الجسور مع بلدان الإقليم؛ عادت الصهيونية الدينية الى لعب دورها لإجهاض العملية السلمية، مع الاستفادة مما ربحته منها سياسياً دون أن تتحقق. وأُعطي المجال للتطرف الديني، لكي يؤدي دوراً رئيساً في مشهد الصراع.

في هذا السياق، بدأ الحديث عن حقيقة الشروحات الدينية في دائرة المتطرفين الذين يلعبون دوراً يتبدى وكأنه من وراء ظهر الحكومة، بينما الواقع، أنه مكمل لخطط الحكومة. وما الخيط الرفيع الذي يفصل بينهم وبين حكومة الدولة العبرية؛ إلا لكي يعفي هذه الحكومة من تبعات ما يفعلون على الصعيد الدولي. وعلى سبيل التفصيل، لم يستح الحاخام إيتي غيلي تسور، من الإعراب عن قناعاته، في مقال له نشره في موقع الصهيونية الدينية "سيروجيم". فقد أصر على القول، إن اليهود الذين يستنكرون حرق المساجد والكنائس وحرق "الأغيار"؛ لا يعرفون دينهم، أو إنهم يخشون من اعتراضات الخارج. قال لهم، إن توراتكم تقول: "اطردوا جميع أهل الأرض من أمامكم، ودمروا تماثيلهم المنحوتة، وابيدوا أصنامهم المسبوكة، واهدموا كل مرتفعاتهم". واضاف: "دمروا جميع الأماكن، ولا تقولوا إن ذلك ينافي تعاليم التوراة".

عند هؤلاء، ليس أوقع تدميراً للأماكن من النار. وقد أُحرق الطفل علي، ومن قبله أبو خضير، في معرض التدمير.

بدورنا نقول لشعبنا وأمتنا، إننا في الفصل الأخير، من السياق التاريخي للغزو الصهيوني. لندافع عن أنفسنا بكل السبل المتاحة. فمن يتوهم ان النار لن تصله، يكون واهماً. لظى النيران الحارقة والعبودية، في انتظار الواهمين جميعاً من الأقربين والأبعدين. رماد طفلنا هو عنوان الحقيقة، وهو المحفّز على النهوض للدفاع عن النفس، حتى وإن لم يكن أمامنا سوى أخذ المقتضى الدولي القانوني عند محكمة الجنايات. لننطلق من نقطة القناعة، إن نتنياهو ومن معه، هم الذين أحرقوا طفلنا، أما المنفذون المباشرون، فهم أدوات العمل في الفصل الأخير من الجنون الصهيوني.

تعليقات القرّاء

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها