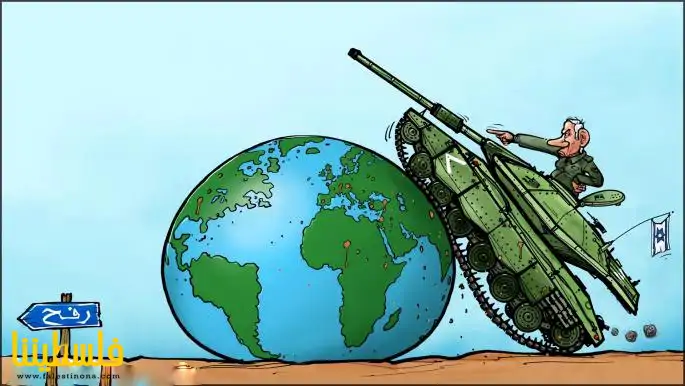

تضيق وتتسع رؤية القوى والنخب السياسية بقدر قربها أو بعدها عن صناعة القرار. فكلَّما اقتربت من مركز البناء الفوقي، كلما اتسعت دائرة إلمامها بشبكة ومنظومة العلاقات الداخلية ومفرداتها وتلاوينها المرئية وغير المرئية للعامة، وبذات القدر تتسع معرفتها السياسية والدبلوماسية في العلاقة مع القوى والدول في المحيط القومي والإقليمي والدولي، وتتضح لديها الصورة بشكل بانورامي، مما يهذب من خطابها السياسي، ويساعدها في تبني الشعارات الواقعية والقابلة للتطبيق، ويوسع مداركها، ويزيد من حكمتها، إلّا إذا كان لديها خلل بنيوي في الوعي والإدراك السياسي، أو أنَّها أسيرة معتقدات جامدة وشوفينية، مما يجعلها أسيرة إسقاطاتها الرغبوية والعكس صحيح. بمعنى أن ابتعاد القوى عن صناعة القرار يضيق حدود المعرفة، ويزيد من عملية تسطيح قراءتها للمشهد، مما يدفعها للجوء إلى الآتي: أولاً رفع الصوت عاليًا، من خلال رفع الشعارات الأقصوية؛ ثانيًا الإغتراب عن الواقع؛ ثالثًا عدم الربط الواقعي بين الإستراتيجي والتكتيكي؛ رابعًا السقوط في دوامة الحسابات الذاتية الضيقة، وتغليب "الأنا" على ال"نحن".

وحتَّى الأيديولوجية والمعتقدات يتم تهذيبها، والتخفيف من غلوائها في مركز القرار. ولا يبقى منها في الحكم سوى الشعار والخطاب السياسي العام لحماية مصلحة النظام السياسي القائم. لا سيما وأنَّ شبكة العلاقات بمستوياتها الداخلية والخارجية أعقد، وأكثر تشبيكًا مما يبدو على مسرح المشهد العام، وهو ما يملي على صانع القرار هنا أو هناك التدقيق كثيرا في اشتقاق القرار السياسي والشعار السياسي. لأنَّ الجنوح نحو التطير، والإنشداد للموقف العقائدي أو الأيديولوجي الضيق ينتج مواقف فيها رعونة وشطط، ويكون حصادها على المستويين الوطني والقومي والحزبي الضيق سلبيًا، ولا تحقق المراد منها.

وهناك فرق كبير في صناعة السياسة بين المستويين الذاتي (الداخلي) والموضوعي (الخارجي)، حيث يلجأ صناع القرار في الداخل إلى الاقتراب من المزاج الشعبي العام في زمن الانتخابات البرلمانية حماية لمواقعهم في الشارع، ولقطع الطريق على المعارضة. غير إنَّ الخطاب الموجه للشعب لا يلزم صانع القرار للامتثال له في العلاقات الإقليمية والدولية، لأنَّ اشتراطاتها تحتم التعامل مع موازين القوى، التي تحد بهذا القدر أو ذاك من سطوة الإيديولوجية والمعتقدات، كون لغة المصالح تتغلب هنا، حتى لو كان الممسك بزمام الأمور متطيرا، ويفتقد للخبرة والدراية السياسية، لأنَّ القوى العميقة في الدولة تلجم وتحد من التهور والمغالاة.

غير إنَّ قوى المعارضة تبقى أسيرة مواقفها الأقصوية، ليس بسبب غيابها عن القراءة الدقيقة للواقع، أو افتقادها الإلمام بمركبات العملية السياسية، إنما يعود ذلك لأكثر من سبب: أولا حرصها على التشبث بخلفياتها الإيديولوجية والعقائدية؛ ثانيا عدم مراعاتها لموازين القوى في الإقليم والعالم، أو لتجاهلها عن قصدية هذا العامل لإحراج وإرباك صانع القرار؛ ثالثًا إصرارها على وضع الحكم دائمًا في دائرة الاتهام والقصور السياسي، والابتعاد عن مصالح الشعب؛ رابعا محاولة كسب الشارع باللجوء للشعارات الأقصوية المتطرفة غير الواقعية

إذاً سعة وضيق الأفق السياسي محكوم بمدى قدرة هذه القوة أو تلك على قراءة المشهد السياسي والاقتصادي والأمنية بكل مستوياته، وليس فقط بما يحاكي مزاج الشعب هنا أو هناك. وهو ما يعطي الأفضلية لصانع القرار في محاكاة الواقع أكثر من المعارضة بحكم المعطيات المتوفرة لديه من مؤسسات الدولة. فضلاً عن أنَّ صانع القرار الحكيم، يمكنه الاستفادة من المعارضة في ترويج وتعميم قراره في المستويين الإقليمي والدولي لتحقيق أهدافه السياسية، التي هي أهداف الشعب في لحظة سياسية معينة.

وهو ما يملي على صانع القرار عدم الانجرار إلى مزالق المزاج العام دائمًا، الذي هو بحاجة إلى تشذيب عبر لفت الانتباه لمضار الركض وراء العواطف، والتركيز على الوقائع لتحقيق الأهداف والمصالح العليا في زمن معين.

تعليقات القرّاء

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها