كأنَّه يسابق الزمن، هكذا هو انطباعي عنه منذُ أن عرفتهُ للمرة الأولى في بيروت قبل عدّة عقود. كان يسابق الزمن في الاتّجاهين في الزمن الماضي وفي المستقبل، فعندما كان يبحثُ في تاريخ فلسطين والقضية الفلسطينية كان يقلب أوراق هذا التاريخ بنهم وتستغرقه التفاصيل تلو التفاصيل، وكان يسير بداخله بسرعة متنقلا بين مراحله بحثًا عن الحقيقة، وعن أسباب هذا الظلم الفظيع الذي وقع للشعب الفلسطيني، وعن استمرار هذا الظلم.

وعندما كان يحلِّل الواقع السياسي الراهن كان يحاول قطف النتائج والاستنتاجات دون تمهل وتمحيص، كأنه يبحث عن أمل وتحقيق الأهداف عبر الحلم.

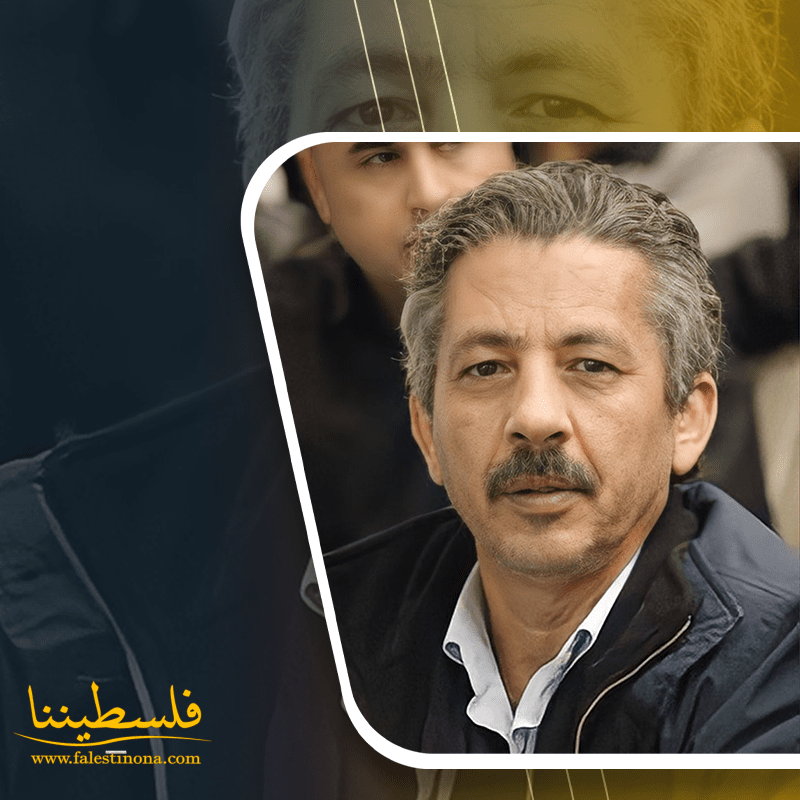

ما ميّز سميح شبيب أن بوصلته لم تحد عن فلسطين وعن منظمة التحرير الفلسطينية، فيمكن القول هنا إنّه الابن البار بكل ما تعنيه الكلمة من معنى لهذه المنظمة ومشروعها الوطني وأهدافها في الحرية والاستقلال. كان فخورًا أنّه ابن يافا ابن حي العجمي، الحي الأرقى والأكثر ثروة في يافا وربما بفلسطين. لكنّه وكالأبطال التراجيديين في الأساطير فإنّ قدره المأساوي أن يولد يوم النكبة 16/5/1948، فلم يرَ إلّا الرحيل والتنقل الإجباري من بلد إلى آخر، وبالرغم من قسوة التشرُّد وابتعاد فلسطين كلّما ابتعد زمن العودة لها، بقي متفائلاً فالمأساة علمته أن يبقى مبتسمًا وعندما يضحك كانت ضحكاته تملأ مساحة المكان، وعندما يغضب وينفعل تهتز الأرض من تحت قديمة لكنّه سرعان ما يهدأ ويستبدل الغضب بالضحك.

بعد أوسلو اعتقد سميح أنّه أصبح أقرب إلى يافا التي شُرد منها دون أن يراها فأصرّ أن يكون أول العائدين لفلسطين، ولم تكن عودته عادية، فقد اضطرّ هو وآخرون للبقاء أسابيع على معبر رفح في صيف عام 1994 الحارق، روى لي ولآخرين أنّه نام على كرتونة كالمتشردين لليال عديدة في رفح المصرية على أمل الدخول إلى الوطن في اليوم التالي، وعندما أوشك على اليأس فتح باب المعبر ودخل.

مذ عرفته لم يتوقف سميح يومًا عن النضال والعمل والبحث والكتابة، كان مسكونًا بالعمل لأنّه مسكون بفلسطين بيافا، حتى وهو في ذروة المرض لا يتوانى عن البدء بمشروع عمل جديد، فعندما حصد ثمار نضاله من أجل إعادة مركز الأبحاث الفلسطيني للعمل قبل سنوات وإعادة إصدار مجلة شؤون فلسطينية كان المرض قد استفحل. في كل مرة كنت أراه يمشي متهالكًا ويجر قدميه جرًّا، داخلاً إلى مقر المركز في مدينة البيرة كنتُ أتمّنى له بصمت طول العمر.

سميح كان مناضلاً وطنيًّا استثنائيًّا من ذلك الجيل المسكون بفلسطين وبقيَ كذلك حتى الرمق الأخير أحبَّ فلسطين وأحبّته.

سلام عليك يا سميح.

سميح شبيب أحبَّ فلسطين وأحبَّته

25-06-2019

مشاهدة: 106

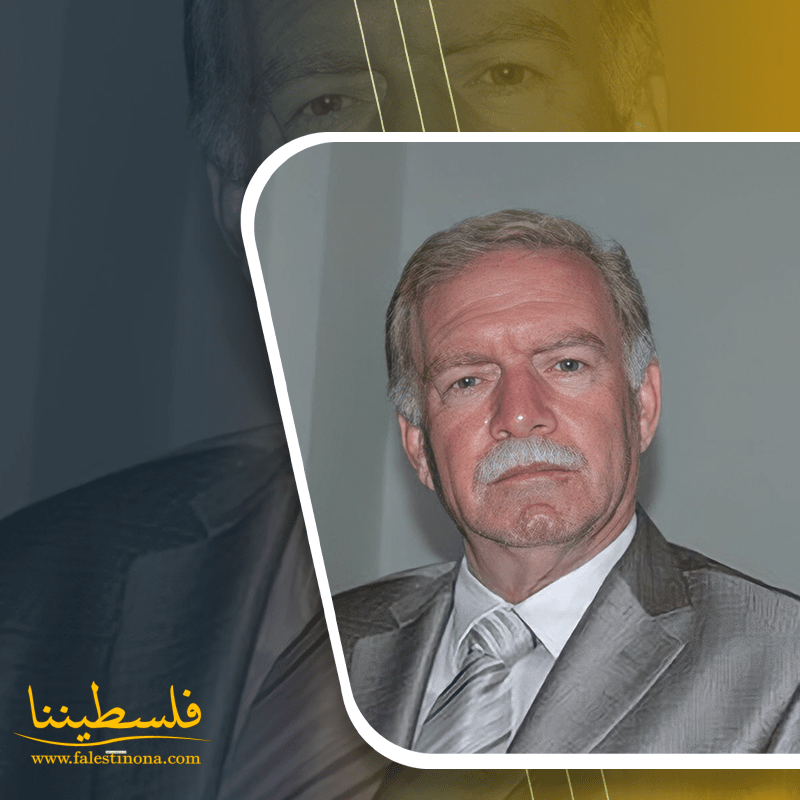

باسم برهوم

تعليقات القرّاء

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها