أعلن جارد كوشنير، صهر الرئيس ترامب، وكبير ممثليه لإدارة عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية يوم الأربعاء الماضي امام عدد من المتدربين في الكونغرس الأميركي، بأنه لا يرى أفقاً لبلوغ الصفقة السياسية، وان التباين شاسع بين الطرفين. حيث وضع الفلسطينيين، وهم الضحية والواقعين تحت نير الإحتلال الإسرائيلي في مساواة مع الجلاد المستعمر للارض والشعب الفلسطيني. وتلا ذلك يوم الخميس تصريح لجيسون غرينبلات، ممثل الإدارة الأميركية، ومساعد كوشنير الأول أنه سيتم توسيع الطاقم الأميركي المعني بملف التسوية السياسية لتفعيل الدور الأميركي. وكأنه شاء القول، ان الولايات المتحدة حريصة على بلوغ الصفقة السياسية بين الطرفين.

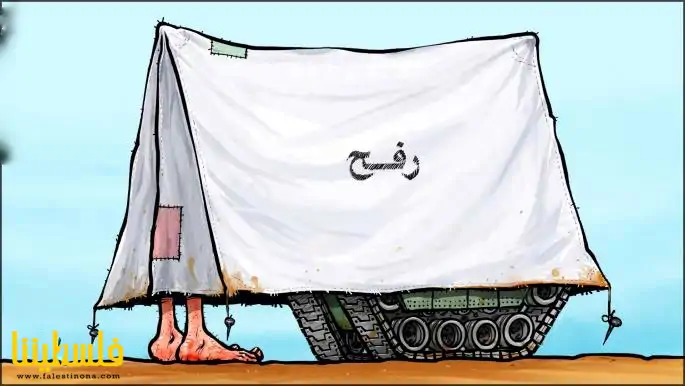

لكن المتتبع لسلوك ادارة ترامب، يلحظ أكثر من مؤشر يشي، بأنها، اولا وضعت فريقا ليس مؤهلا لإدارة عملية السلام، لإنه غير ملم بركائز وتفاصيل الصراع، ويجهل التاريخ وحقائقه؛ ثانيا كل الفريق من اليهود الصهاينة، او المتساوقين مع خيار إسرائيل الإستعماري، ومتبني للرؤية الإسرائيلية دون تغيير او تعديلات؛ ثالثا لم تبلور رؤية محددة حتى الآن لبناء عملية السلام، بمعنى لم تعتمد خيارا واضحا هل تريد خيار الدولة الواحدة ام خيار الدولتين، وإن كانت عمليا متبنية الرؤية الإسرائيلية؛ رابعا أعلنت الإدارة وبلسان رئيسها وفريقها المكلف بالملف، ان الإستيطان الإستعماري الإسرائيلي لا يؤثر في بلوغ التسوية، وهو تناقض فاضح في بناء معالم تسوية سياسية حقيقية. ولهذا قام نتنياهو يوم الخميس بزيارة مستعمرة "بيتار عليت" ووضع حجر الأساس لبناء 1100 وحدة إستيطانية جديدة، وكان صادق على بناء مستعمرة "عميحاي" على اراضي محافظة نابلس، كبديل لبؤرة "عمونة". وهنا يلحظ المراقب التناغم بين الإدارة والإئتلاف الإسرائيلي، وكأن الإدارة الترامبية تقول لحكومة نتنياهو، الباب امامك مفتوح على مصراعيه لمواصلة الإستيطان الإستعماري، إكملي برنامجك، وأتركي الباقي علينا لنعالجه مع الفلسطينيين والعرب؛ خامسا ممارسة الضغوط على الفلسطينيين، وتحميلهم المسؤولية في أي حدث يطرأ نتاج الإنتهاكات الإسرائيلية، وهذا ما حصل في هبة القدس الأخيرة حين لم ير الفريق الأميركي الإنتهاكات الإسرائيلية الخطيرة، التي مست بكرامة وعبادة المؤمنين الفلسطينيين، وإعتبرت التغييرات الإسرائيلية على بوابات المسجد الأقصى، بأنها "عادية" و"رحيمة"، وايضا هنا كأن الأميركان يعطون قادة إسرائيل المارقة الضوء الأخضر لإستباحة الدم والمصالح الوطنية الفلسطينية دون أي إعتبار لمرجعيات التسوية السياسية والقوانين والشرائع الدولية وحقوق الإنسان.

هذه الصورة تؤكد، ان الإدارة الجمهورية لم تنضج، ولا تريد ان تنضج الأمور وفق مرجعيات السلام لبناء ركائز التسوية السياسية. لإنها تتماهى مع الإئتلاف الحاكم في إسرائيل، ولا يقول المرء منحازة، لإن تعبير الإنحياز هنا قاصر، وغير دقيق في وصف السياسة الأميركية تجاه المصالح الوطنية الفلسطينية.

ومع ذلك، هل المطلوب إدارة الظهر لإميركا، أم مطلوب العمل معها، وإرغامها على تدوير زوايا موقفها، والإنتباه أكثر لمصالح الشعب الفلسطيني الوطنية، المرتبطة بشكل مباشر مع مصالحها الحيوية في المنطقة؟ وهل العلاقة معها تعني التساوق معها او رفض سياسة الإملاءات والضغط غير المشروعة؟ وأليس من الأفضل التعاون معها، والضغط عليها لحسم رؤيتها لبناء تسوية سياسية وفق الأسس والمرجعيات الدولية المعتمدة إستنادا لخيار حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين على اساس القرار الدولي 194؟

إنطلاقا من الإدراك العميق، ان الولايات المتحدة، هي وحدها الممسكة بملف التسوية السياسية حتى الآن، دون غيرها من الأقطاب الدولية والأمم المتحدة، فإن الضرورة تستدعي التعامل معها، والسعي لخلق مناخات إيجابية مع إدارة ترامب إن أمكن، دون التنازل عن الحقوق والمصالح الوطنية العليا. مع ضرورة الإنتباه إلى أنها لن تكون أسوأ من الإدارات السابقة، بل هي الإمتداد الطبيعي لسابقاتها من الإدارات، والتباين النسبي الموجود بينها وبين غيرها، لا يعدو تباينا شكليا، مرتبط بطريقة عمل الأشخاص النافذين في هذه الإدارة او تلك. وبالتالي لا يجوز للقيادة والنخب السياسية والشعب الفلسطيني التعويل على الإدارة بتحقيق التسوية السياسية، إلآ في حالة واحدة، عندما تعيد النظر كليا في خطابها وسياساتها وممارساتها تجاه قطبي الصراع، وتوقف الصراع على قدميه، وتفصل بين الضحية (الشعب الفلسطيني) والجلاد (المستعمر الإسرائيلي)، وتطالب إسرائيل بشكل صريح وحازم بوقف الإستيطان الإستعماري فورا ودون قيد او شرط، والإلتزام بدفع إستحقاقات عملية السلام كاملة غير منقوصة.

وعطفا على ما ورد أعلاه، إذا غيرت او وسعت الإدارة الأميركية فريقها المكلف بملف التسوية السياسية، او لم تغير فالأمر سيان، ولن يحمل اية ابعاد ذات معنى.

كوشنير وتوسيع الطاقم بقلم:عمر_حلمي_الغول

05-08-2017

مشاهدة: 329

إعلام حركة فتح - إقليم لبنان

تعليقات القرّاء

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها