أزمة المشروع الصهيوني الكولونيالي أعمق وأكبر من كل الشخصيات والزعماء، وإن كان لهم إسهام في تعميق الأزمة العامة، والأزمات المتعاقبة في المحطات التاريخية من سيرورة وصيرورة المشروع الصهيوني. لكن الأساس المتجذر في الأزمة يكمن في الظاهرة التي مثلها المشروع، والتي حملت تناقضاتها العميقة منذ لحظة نشوئها كفكرة، وفي طبيعة تركيبة المشروع كأداة وظيفية، والمركب على أسس ميثولوجية خزعبلاتية أسطورية اعتمدت المقولة الدينية لحشد وتجميع مجموعات من المرتزقة، أو المضللين من شعوب الأرض المختلفة لتشكيل ما أطلق عليه "الشعب اليهودي"، الذي لا يمت بصلة لمرتكزات وجود مطلق شعب من شعوب الأرض، ولا يستقيم في تطوره المشوه، وغير الطبيعي مع سياقات التطور الاجتماعي الاقتصادي والثقافي للشعوب التي تشكلت عبر مراحل التاريخ، وشكلت هوياتها القومية وموروثاتها الحضارية عبر الحقب المتلاحقة من دورة الحياة الإنسانية.

وجاء الزج والتلصيق للمجموعات البشرية من قارات ودول العالم المختلفة من أتباع الديانة اليهودية ليس بهدف حل المسألة اليهودية، وإنما لحل أزمة دول الغرب الرأسمالي من أتباع الديانة اليهودية، واستعمالهم في خدمة أهداف وغايات الغرب الاستعماري في الوطن العربي، بعد أن تم ربط الفكرة الدينية مع المسألة الاقتصادية السياسية والأمنية، وهذا ما أكدته المحطات التاريخية منذ المؤتمر الأول للصهيونية في بازل 1897، وما تلا ذلك من إرهاصات وتراكمات تدريجية منذ مطلع القرن العشرين في 1905/ 1907 في مؤتمر كامبل بنرمان، والحرب العالمية الأولى 1914 /1918 وأثنائها بلورت اتفاقية سايكس بيكو 1916، ثم وعد بلفور 1917، ومؤتمر سان ريمو 1920، وصك الانتداب 1922 وقرار التقسيم 181 عام 1947، ثم إقامة دولة المشروع الاستعماري الإسرائيلي في فلسطين عام 1948 على أنقاض نكبة الشعب الفلسطيني، والقائمة حتى الآن.

بيد أن الأزمة العميقة المتفشية في جسد الحركة الصهيونية ودولتها الكولونيالية، إسرائيل لم تغادرها، ولم تتمكن في العقود الماضية، رغم ما حققته من تطور اقتصادي وعسكري بفضل دعم دول الرأسمالي الغربي بالتعافي منها، أو إيجاد حلول لتعاظمها، بل العكس صحيح، تعمقت الأزمة أكثر فأكثر. وبالتالي كان صعود الفاشية، وتعمق الانقسام والتناقضات التناحرية داخل هياكلها الاجتماعية والمؤسساتية الدينية والطائفية والمذهبية والإثنية، وتمظهر الفساد والرشوة والجريمة المنظمة، والإرهاب الدولاني بكل صنوفه، وغياب القانون والقضاء، وسيادة النهب واللصوصية واغتصاب مصالح وحقوق أبناء الشعب الفلسطيني والتجارة بالدين والأعضاء البشرية .. إلخ كان أمرًا طبيعيًا، ومنطقيًا، ويتواءم مع سيرورة المشروع الكولونيالي.

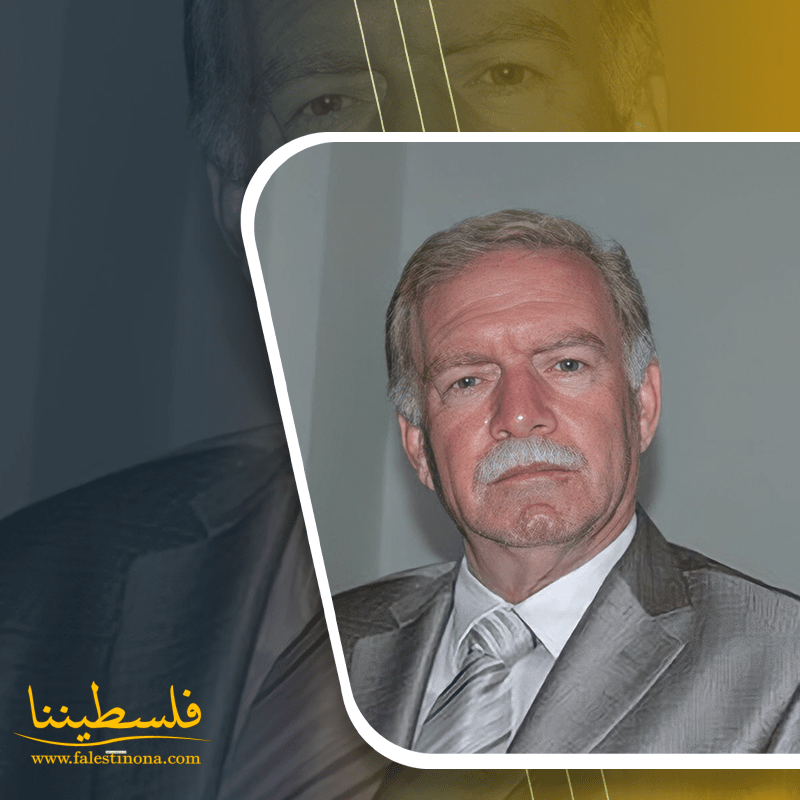

وعليه فإن صعود وبقاء بنيامين نتنياهو على رأس الحكم لخمس دورات حكومية سابقة، وثم الصعود مجددا بعد عامين من الإقصاء لسدة الحكم، هو أحد أشكال الانعكاس للأزمة الاستعمارية الإسرائيلية الصهيونية. ولم يكن نتنياهو هو المسبب للأزمة، إنما هو أحد تجلياتها، ومظاهرها الأكثر إفلاسًا أخلاقيًا وقيميًا وقانونيًا لدولة تحمي لصا وخائنًا للأمانة ومرتشيًا، وتمنحه الحصانة والمكانة البرلمانية الأولى للجلوس على كرسي السلطة التنفيذية ليجول ويصول في فساده، ويقضي هو وأقرانه من اليمين المتطرف والحريديمي والفاشيين على ما تبقى من ركائز الدولة الصهيونية الاستعمارية. وهو المآل الطبيعي للدولة اللاشرعية، والمركبة من فسيفساء إثنية متناقضة ومتصارعة، فضلاً عن صراع الأغنياء والفقراء، والغربيين والشرقيين، والعلمانيين والمتدينين .. إلخ من أشكال التناقضات.

ومع ذلك، لا بد من الإقرار سلفا، بأن نتنياهو، زعيم الليكود شكل حالة متميزة في الشارع الإسرائيلي، ليس لأنه تفوق على بن غوريون، أول رئيس وزراء في زمن توليه الحكم في إسرائيل، ولا كونه فاسدًا، ومتهما بقضايا خيانة الأمانة والرشوة في أربع قضايا هامة وبعضها خطير ويمس الأمن الاستراتيجي الإسرائيلي، إنما لأنه تمكن ببراعته من تجاوز وتخطي كل العقبات والحواجز، والصعود مجددًا لكرسي الحكم، ليس هذا فحسب، بل إنه عزل خصومه ومنافسيه داخل الحزب والساحة الإسرائيلية، وحاصرهم، وحاصر القضاء، وعاد متوجا بـ64 مقعدًا للكنيست ولشارع بلفور.

إذن أزمة إسرائيل الاستعمارية ليست أزمة شخص على أهميته، إنما هي أزمة أعمق وأخطر وأبعد من نتنياهو، وكل من يقع في خطيئة التوصيف الساذج لمظاهر الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والدينية والقانونية والثقافية والتربوية والديمقراطية، يعكس فقر حال فكري سياسي واجتماعي، والسقوط في متاهة الشخصنة، التي تعبر عن إفلاس عميق في قراءة اللوحة الإسرائيلية بزواياها المتعددة.

المصدر: الحياة الجديدة

تعليقات القرّاء

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها