تبقى الأحلام العالقة التي لم يستطع الأهل تحقيقها في يوم من الأيام تطاردهم من وقت لآخر. فمن رخاء حلموا به في طفولتهم ووفَّروه لأولادهم، لمدارس تمنوا أن يتعلَّموا فيها فألحقوا بها أطفالهم، لجامعات طمحوا أن يدرسوا فيها والتحقوا بأقل منها. كلها وغيرها من أحلام يسعى الأهل إلى تحقيقها في امتدادهم (أطفالهم).وأهم هذه الأحلام أن يصل أولادهم إلى مراحل متقدِّمة من التعليم وأن لا يتسرّبوا من المدارس باكراً. ولكن لأحلام الأهل هذه ضريبة يجب عليهم دفعها، إذ إنَّ غول الدروس الخصوصية يطاردهم من كل حدب وصوب. فمع كل عام دراسي جديد، تعلن الأسر حالة الطوارئ بحثاً عن مدرس خصوصي يحسِّن مستوى تحصيلهم العِلمي، لتتفاقم أعباء الأسرة فوق ما تحمله من أعباء، ويدق ناقوس الخطر خوفاً بأن لا يجدوا الأخير.

وتعتبر الدروس الخصوصية إحدى القوى غير المرئية في قطاع التعليم، إذ يصعب قياس مدى تأثيرها سواء أكان سلبيًّا أم إيجابيًّا، لكونها تقع خارج منظومة التعليم الأساسية. وهي تعد ظاهرة كغيرها من الظواهر المتفشية في مجتمعنا، ولكنها ليست بظاهرة ترفيهية بقدر ما هي قائمة على دوافع وأسباب حقيقية.

فهل حاجة الطلاب فعلية لمثل هذا النوع من الدروس؟ أم أنَّها أصبحت نوعاً من "البرستيج" الاجتماعي؟ وهل هي ظاهرة تُغدِق بنعمها على الطالب، أم أنَّها نقمة لا مفرَّ منها؟

أهالي الطلاب يشرحون سبب لجوئهم للدروس الخصوصية

أسبابٌ كثيرة تدفع الأهل للجوء لمدرسين خصوصيين يساعدون أبناءهم في دراستهم ويسهلون على الأهل الكثير من المشقة لقاء أجر شهري تتباين قيمته تبعًا للصف المنشود.

بعض التجارب كان مصيرها النجاح والبعض الآخر تكلَّل بالفشل الذريع الذي أثَّر بدوره على الطالب.

ولدى سؤالنا مروة، وهي أم لطفلين، عن سبب إدخال ابنتها عند معلّمة دروس خصوصية، أجابت قائلة: "منذ دخول ابنتي إلى الصف الأول في المدرسة، انصرفتُ باحثةً عن معلِّمة لها لكي تراجع لها دروسها وتتّبع معها آلية تعليم معيّنة، لعدم قدرتي على تدريسها ومساعدتها في جميع وظائفها كوني لم أصل إلى مراحل متقدِّمة من التعلَّم، بالإضافة لولادتي طفلي الثاني الذي يحتاج بدوره عناية ورعاية خاصة. وهكذا خصّصتُ لابنتي مُدرِّسة خفّفت عني عبء تدريسها كثيراً طوال السنين الثلاث الماضية، واليوم ابنتي في الصف الثالث ولكنّها تقرأ وتكتب أيَّ نص كما لو أنَّها في المرحلة الإعدادية، وهذا يعود فضله للمعلِّمة، فلو أنَّني أركنت على تعليم المدرسة لكانت ابنتي الآن لا تعرف تفكيك الحروف كما معظم أبناء جيلها!".

وبسؤالها حول المصاريف التي تتكبَّدها لقاء تدريس ابنتها، ومدى جدوى تحمَّل هذه الأعباء المادية، قالت مروة: "لا أنكرُ أنَّ الدروس الخصوصية ترمي بثقلها علينا كأهل، ونحن نتفاوض على قدر استطاعتنا مع المعلّمين للتوصُّل للمبلغ المالي الذي يناسبنا، فكما تعلمون كلفة الحياة الآن باهظة والوضع المعيشي سيء علينا كأُسَر، ولكن بالرغم من كل هذا فأنا أريد تعليم ابنتي مهما كلَّفني الأمر، ومهما حمَّلني من عبء، هكذا اتفقتُ أنا وزوجي".

أمَّا أم محمد، الأم لأربعة أطفال، فكان لها سبب آخر دفعها للاستعانة بمعلِّمة دروس خصوصية لابنتها، إذ تقول: "قبل إدخال ابنتي عند المعلِّمة كنتُ أعرف بأنَّ حالنا غير ميسورة وأنَّنا لن نقوى على دفع أجرة المعلِّمة، ولكن بعد أن فكرت بالأمر مليًّا وجدت أنَّ الدروس الخصوصية شر لا بد منه، لا أعني شرًا نفياً لفوائده بل بسبب تكاليفه". وتضيف بعد تنهيدة مؤلمة: "أنا أُميّة، لا أعرفُ القراءة والكتابة، وكذلك الأمر بالنسبة لزوجي، فقد تزوّجنا باكراً، لذلك لا أريد لابنتي أن تكون مثلي، بل أريدها أن تتعلَّم، وتحقق حلمي الذي لم أستطع أنا تحقيقه.. أريدها أن تكبر وتكون متعلِّمة لكي تعلِّم أولادها حتى لا تعاني ممَّا أعانيه أنا الآن. نعم أتكبُّدُ العناء بسبب التكاليف لكنَّني اخترتُ أهون الشّرّين، فعبء التكاليف يبقى أهون من عبء كلمة أُمِّيٍّ".

في المقابل كان لعبير، وهي أم لثلاثة أولاد، تجربة خاصة مع الدروس الخصوصية، حيث تقول عبير: "وضعنا الأُسري ليس على ما يرام فلدينا الكثير من المشكلات، لذلك أردتُ أن أعلِّم ابنتي، وأنجو بها من هذه الحياة المتعبة، وعيَّنت لها معلِّمة للدروس الخصوصية. في البداية شعرتُ بالسعادة لأنَّ ابنتي ستغدو ناجحة، فانتهت السنة ونجحت ابنتي بمعدل جيّد. أمّا في السنة الثانية فلم تدرّس ابنتي لدى المعلّمة سوى شهرين، إذ لم يعد بإمكاني تحمُّل المزيد من التكاليف لا سيما مع تزايد الديون علينا. والآن ابنتي تدرس في المنزل بالاعتماد على نفسها، ولا أعلم إن كانت تفهم ما تدرس أم لا، ولا أعلم إن كنت سأنجو بها أم لا".

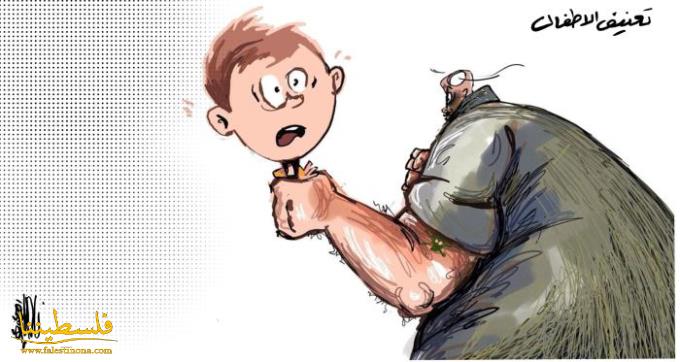

غير أنَّ أم علي كانت صاحبة التجربة الأسوأ مع الدروس الخصوصية، وتقولها بعصبية: "عن أي دروس خصوصية تتحدثون، فهذه الدروس أصبحت تجارة مربحة، أي أستاذ سيجني أكثر ولو حتى على حسابنا نحن. كنتُ أرسل ابني علي ليتلقى الدروس الخصوصية، ولكنه عند عودته كان يقول لي: (لا أريد هذه الدروس أكرهها)، ويبكي. لم أفهم الأمر في البداية، كنتُ أقول في نفسي بأنَّ هذا دلع أطفال، إلى أن أتاني ابني يومًا وهو يبكي بشدة ووجهه كأنه مصبوغ باللون الأحمر، لقد كانت المعلّمة تضربه إن لم يعرف الجواب. لا أنكر بأن العقاب ضروري للطفل ولكنه لا يكون بضربه، فعلى المعلِّمة ترغيبه بالدرس لا ترهيبه منه. والآن ابني يكره المدرسة والمدرِّسين بشدة بسبب ما فعلته المعلِّمة".

معلمون خصوصيون وآراؤهم الخاصّة

تحدِّثنا صباح داوود عن تجربتها مع الدروس الخصوصية وعن السبب الذي يدفع الأسر إلى ذلك، فتقول: "يلجأ الأهالي إلى الدروس الخصوصية إمّا لأنَّهم لم ينالوا القسط الكافي من التعليم، أو بسبب تقصير المدرسة، أو بسبب انشغالهم بشؤون المنزل، حتى إنَّ هناك قسماً آخر من الأسر، ولا سيما النساء، حيث تكون الأم متعلِّمة، وتملك الوقت الكافي، لكنها مع ذلك تضع ابنها عند معلِّمة خصوصية طمعاً بالراحة، ولئلا تُتعِب نفسها".

وتضيف: "هناك العديد من المعاهد المجانية وشبه المجانية التي يلجأ إليها بعض الطلاب، ولكن القسم الأكبر من الأهالي يفضِّل المدرِّس الخاص لأنَّ المعاهد كصف المدرسة غالباً ما تكون مكتظّة بالطلاب، فلن يكون هناك فرصة كافية لكي يسأل الطالب عمّا لم يفهمه. وهناك قسم من الطلاب ضعيف الاستيعاب، ويتطلَّب عناية خاصة من قِبَل مدرس خاص، ويحتاج لوقت إضافي، وهذا ما ليس متوفّراً في المدرسة".

وبسؤال ميساء جابر عن تجربتها مع الدروس الخصوصية وهل تعتقد بأن هذه الدروس حاجة ملحة، تجيب: "مع أنني معلِّمة دروس خصوصية إلّا أنَّني لا أرى فيها حاجة ملحّة بشكل عام، فنحن جميعًا درسنا بدون أساتذة خصوصيين، ونجحنا، ودخلنا جامعات لأنَّنا كنا نعتمد على أنفسنا، ولكن حينها كان أساتذة المدرسة متفانين أكثر في عملهم، وكانوا يعطون من ضميرهم بعكس بعضهم الآن، إذ أصبحَ كلُّ همِّهم أن ينهوا المنهاج الدراسي على حساب الطالب. فمثلاً يعطون طالباً في الصف الأول الابتدائي إملاء كتابية وذاتية، بالإضافة إلى امتحان في نفس اليوم، وأنا فعلاً لا أبالغ، هذا ما يحصل. فكيف لطفل في الصف الأول أن يتمكَّن من التحضير لهذا كله بدون الاستعانة بمدرس خصوصي؟! مثال آخر، الطالب الذي أدرِّسهُ في الصف الخامس، ولكنَّه لا يعرف كيف يقرأ أو يكتب. أيعقل هذا؟! أين دور المدرِّسين في المدرسة؟!".

وتضيف ميساء قائلة: "للأسف يظن الأهل أنَّ المعلِّم الخصوصي تاجر لا ينفكون عن مفاوضته، إلّا أنّني لا ألومهم فوضع الأسر الفلسطينية سيّء جداً، ولكننّا نحن كمعلِّمين نتعب كثيراً في التدريس، فنحن نكمل الدور الذي لا تنجزه المدرسة بالشكل المطلوب".

ماذا عن رأي معلم المدرسة؟

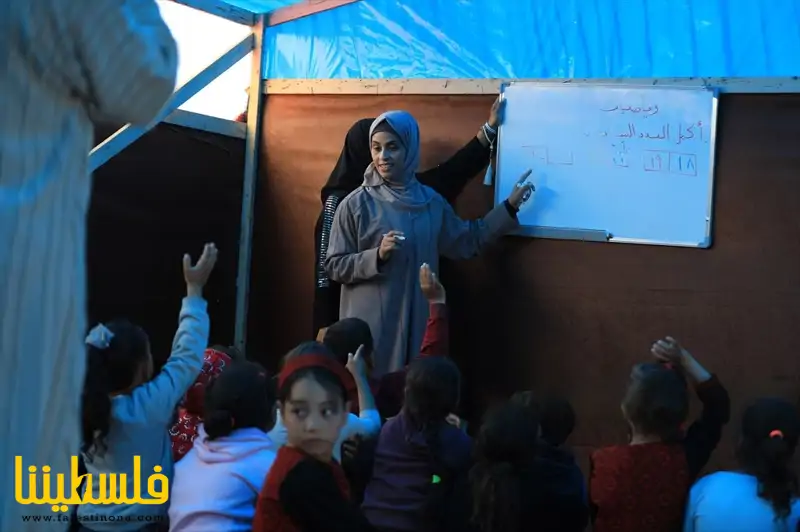

مع تعدُّد وجهات النظر، قمنا بسؤال المعلِّمة إ.م، والتي تدرّس في إحدى المدارس التابعة للأونروا في عين الحلوة، عن رأيها حول سبب لجوء الأهل إلى الدروس الخصوصية، فأجابت: "لا يُمكننا تحميل المسؤولية لجهة معينة دون الأخرى، لأنَّ المسؤولية تقع على عاتق الجميع بدون استثناء. فالمعلِّم يسعى بكل جهد إلى تعليم الطالب وتدريسه الدروس المطلوبة كافةً بشكل مبسَّط بدون أي تعقيد، بالرغم من الضغط الذي يقع علينا نحن كمعلِّمين بسبب السياسة التي تفرضها علينا الأونروا بإنهاء المنهاج الدراسي المقرَّر في فترة زمنيّة معينة. ولكنّني لا أرى حاجة للدروس الخصوصية لأنَّنا كمعلِّمين نقوم ما بوسعنا من أجل مصلحة الطالب، طبعاً باستثناء بعض المعلِّمين الذين يقصِّرون أحيانًا، بالإضافة إلى برامج الدعم التي ننفِّذها كل فترة لصقل مهارات الطالب التعليمية أكثر، وفي كل سنة نبسِّط المنهاج أكثر بما يتناسب مع قدرة الطالب. ولكن مع كل هذا لا نجد مساعدة ومساندة من الأهل، إذ إنَّ قسماً كبيراً منهم لا يهتمون بأبنائهم وحتى لا يفتشون المفكرة المدرسية الخاصة بهم، ولا أدري فعلاً ما حصل للأهل، فهم لا يساعدوننا أبداً، ثُمَّ يأتون إلينا نحن المعلِّمين، وكأنَّنا مدرّسون خصوصيون يريد كل منهم معاملة خاصة لطفله، ويقومون بالتنظير ويتهموننا بالتقصير في القيام بدورنا. فالأهل يظنون بأن برنامج الدعم (LSP) الذي خصَّصته الأونروا بالتعاون مع اليونيسيف للطلاب يزيل عنهم المسؤولية، لذا يشعرون بالراحة. لكنَّهم لا يعلمون بأن هذه البرامج لا تنجح إلّا بتعاونهم لأنَّهم أقرب الأشخاص للطفل".

وتضيف إيمان: "لا نريد وضع اللوم على أحد، فجميعنا تقع علينا المسؤولية تجاه الطالب، ولكننا يداً بيد نستطيع تنشئة جيل واعٍ ومتعلِّم ومثقَّف لا يحتاج لدروس خصوصية. كما أودُّ أن أنوِّه إلى أنَّ الطالب نفسه ونحن كمعلِّمين نعاني كثيرًا بسبب الوضع الأمني المتردي الذي يفرض سيطرته علينا، فالطالب تسوء حالته النفسية، ونحن كمعلمين نبدأ بدرس معيَّن، ولكنّنا لا نستطيع إكماله بسبب الوضع الأمني الذي يتسبّب بإغلاق المدارس، مما يدفعنا إلى إعادة شرح الدرس من البداية والتسريع بالمنهاج وإعطائه بطريقة مكثّفة تضغط على الطالب لأنَّنا مجبورون على هذا".

ما هو رأي الطلاب بالدروس الخصوصية؟

تُحدِّثنا زائدة أحمد، وهي طالبة في الصف الأول الابتدائي، ببراءة الأطفال عن الوقت الذي تقضيه عند معلِّمة الدروس الخصوصية، فتقول: "عندما أعودُ من المدرسة، أتناولُ وجبة الغداء، ثُمَّ أذهبُ فورًا عند المعلِّمة التي تقوم بتحفيظي وتدريسي وتعليمي الحروف. في أغلب الأحيان يكون لدي الكثير من الوظائف في يوم واحد ويتوجَّب علي دراستها وإنجازها لكي أنجح، هكذا تقول لي المعلِّمة". تقول زائدة وبحدة مصحوبة بالبراءة المعتادة: "ما في وقت ألعب، كل شي درس.. درس، إذا بعدني بالصف الأول وهيك، كيف لقدام".

أمَّا أسيل الفادي، فتحدِّثنا عن الدروس الخصوصية على طريقتها، إذ تقول: "أدخلتني أمي عند المعلِّمة منذ السنة الأولى لي في التعليم، والآن أنا في الصف الثالث، أستفيدُ كثيرًا عند المعلّمة فلولاها لم أكن لأنجح لأنَّني لا أعرف كيف أدرس بمفردي. فمدرستنا تعطينا الكثير من الدروس، ومفكرتي المدرسية يستحيل أن تخلو من الوظائف الدراسية الكثيرة. خلال شرح معلِّمي المدرسة، وعندما لا أفهم الشرح لا أجرؤ على السؤال خوفاً منهم، ولكن عند المعلِّمة الخصوصية أسألُ ما أريد بكل راحة وبدون خجل".

إذاً لا يمكنِّنا الوصول إلى نتيجة نهائية تفيد إن كانت الدروس الخصوصية حاجة ملحّة أم سمة عصرية سائدة. فمن جهة حطَّمت الدروس الخصوصية مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب إذ ليس الكل محظوظاً ماديًّا ليحظى بالدروس الخصوصية، بالإضافة إلى جعلها الطالب شخصاً اتكالياً لا يركِّز على شرح المعلِّم في الصف لأنَّه يعرف أنَّ هناك درساً خصوصيًّا ينتظره. وكذلك الأمر بالنسبة للتأثير على الحالة النفسية للطفل الذي يقضي معظم وقته مع مدرسه الخصوصي وينعزل عن العالم الخارجي وعن الأصدقاء. ومن جهة أخرى، ماذا سيفعل الطفل في ظل إهمال معلم غفل بأن دوره لا يقتصر على إعطاء الوظائف بل هو أسمى من ذلك، وأهل لم يسعفهم الحظ والقدر بأن يكونوا متعلمين لتدريسه، فيضطّرون لتكبُّد العناء والمصاريف خوفاً على مستقبل أولادهم، فتكون الدروس الخصوصية ملاذهم الآمن.

ولكن يبقى السؤال هل يحق للأهل إدخال أطفالهم وهم في طور النشوء وفي سنينهم الأولى في المدرسة عند معلِّم خاص؟ ولماذا لم تكن ظاهرة الدروس الخصوصية في السابق منتشرة كما في زماننا هذا؟

لذا يبقى الخلاف على مدى جدوى وضرورة الدروس الخصوصية قائماً، ولكن الشيء المتَّفَق عليه هو أنَّ العِلم لنا كفلسطينيين هو رأسمالنا الوحيد، وعدونا الأول هو الجهل، فلا وجود لنا بدون عِلم يرفعنا، وحتى لو كان العِلم في الصين سنطلبه، فكيف بالدروس الخصوصية؟

تحقيق: نادرة سرحان- مجلة "القدس" العدد 335 اذار 2017

تعليقات القرّاء

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها