خاص مجلة "القدس" الاصدار السنوي 333 كانون ثانٍ 2017

تحقيق/ سمية الجرشي

يبعدُ مخيّم الرشيدية عن مدينة صور الساحلية في الجنوب اللبناني نحو 5 كلم، وكانت الدولة اللبنانية قد أنشأته العام 1936 بهدف إيواء الأرمن الذين هُجِّروا من بلادهم. ونتيجةً للظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة، ترك الأرمن مخيّم الرشيدية، ولاحقاً حطت الرحال باللاجئين الفلسطينيين في المخيّم بعد تهجيرهم من أرضهم بفعل الاحتلال الإسرائيلي.

لجوء الفلسطينيين إلى الرشيدية

بعد احتلال واغتصاب فلسطين من قِبَل العصابات الصهيونية في العام 1948، وارتكابهم المجازر ضد الفلسطينيين فُتِحَت الحدود العربية لاستقبال اللاجئين الفارين من المجازر الصهيونية، وكان لبنان من بين هذه الدول التي استقبلت الآلاف من موجات اللاجئين القادمين من شمال فلسطين، وعندها عملت الحكومة اللبنانية على إنشاء تجمُّعات، ومخيّمات للاجئين الفلسطينيين، وكان أحد هذه المخيمات مخيّم الرشيدية، وهو المخيّم الأقرب إلى فلسطين المحتلّة إذ يبعد عن الحدود الفلسطينية اللبنانية نحو 23 كلم، وتبلغ مساحته نحو 2 كلم2.

في البداية أقام اللاجئون الفلسطينيون في خِيَم الأرمن وبعضِ غرفهم التي كانت موجودة، وبعد تفاقم الأزمة العام 1961 عملت الدولة اللبنانية إلى جانب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" على إنشاء مخيّم جديد شمال الأول، وسُمِّي بمخيّم الرشيدية الجديد، وبدأت وكالة "الأونروا" منذ العام 1961 بإعمار المخيّم، وبقي العمل به مستمراً حتى العام 1963، ومعظم سكانه قدموا من ثكنة غورو في بعلبك، ومخيّم البص وتجمُّع القاسمية جنوب لبنان.

ومنذ العام 1967 بدأ أول ظهور مسلَّح للفدائيين في مخيّم الرشيدية، وتوالى افتتاح معسكرات التدريب لحركة "فتح" وقوات التحرير الشعبية وباقي الفصائل الفلسطينية، ومنذ ذلك التاريخ بدأت القوات الإسرائيلية بقصف مخيّم الرشيدية إما من البحر او الجو او بالمدفعية، وقد ارتقى العديد من الشهداء في المخيّم، وكان للرشيدية تجربة فريدة مع المقاومة حيث أذهل أطفاله العالم في مقاومة العدو الإسرائيلي إبان الاجتياح في العام 1982 حتى سمّاهم الإعلام بأطفال الـ"آر بي جي".

وبحسب أمين سر اللجنة الشعبية في مخيّم الرشيدية جمال سليمان "أبو كامل" فإنَّ عدد سكان مخيّم الرشيدية المسجَّلين لدى وكالة الأونروا يبلغ نحو 22,000 لاجئ، هم من قرى ومدن شمال فلسطين المحتلّة وبينها: نحف، أم الفرج، الشيخ داوود، كويكات، الغابسية، فارة، سحماتا، دير القاسي، علما، شعب، صفد، عرب الهيب، عرب المواسي، لافتاً إلى أنَّ هذه العائلات كلها تتوزَّع في مختلف أرجاء المخيّم بحيث يتجمَّع كل أهالي قرية في منطقة من المخيم حتى أنّه تمَّت تسمية بعض الحارات والشوارع بأسماء قرى الأهالي التي يقيمون فيها مثل حارة نحف، حارة كويكات "العراعير"، وهناك أسماء شوارع بأسماء عائلات كشارع السيسو، وشارع شريف، وكوع شناعة، وشارع أبو عصام العلي.

ويؤكّد سليمان أنَّ علاقة المخيّم مع الجوار اللبناني علاقة طيّبة جدًا وأنَّ هناك زيارات متبادلة خصوصًا في مجال تلبية حضور المناسبات الوطنية بالإضافة إلى العلاقة الطيّبة التي تجمع مخيّم الرشيدية ببلدية مدينة صور.

محدوديّة في الخدمات وتعدُّد في أوجه المعاناة

فيما يتعلّق بالخدمات التي تقدّمها اللجان الشعبية لمخيّم الرشيدية يشير سليمان لوجود لجنة اجتماعية سياسية لافتاً إلى أنّها لجنة مطلبية أكثر من كونها لجنة خدمات. وأوضح أن خدمة الكهرباء للمخيم هي من تمويل ذاتي يأتي من الجباية التي تجبيها اللجنة الشعبيّة من أهالي المخيم والتي لا تزيد عن 5000 ليرة لبنانية شهرياً، أمّا عن تقييمه لمشروع البنية التحتية فنوّه سليمان إلى أنّه من أهم المشاريع التي تخدم أهالي المخيّم ويُعدُّ تنفيذه أكثرها كلفةً.

ويشير سليمان إلى أنَّ مخيّم الرشيدية لا يزال إلى اليوم مثل بقية مخيمات الجنوب يعاني من منع إدخال مواد البناء بدون تصاريح، حيثُ يقول: "المخيّم منذ 20 عاماً مفروضٌ عليه حصار شديد خاصة فيما يتعلّق بإدخال مواد البناء، وقد بذلت اللجنة عدة جهود ومحاولات بالحوار مع الجمعيات اللبنانية المختصة بهذا الشأن، وتمَّ تخفيف بعض الإجراءات".

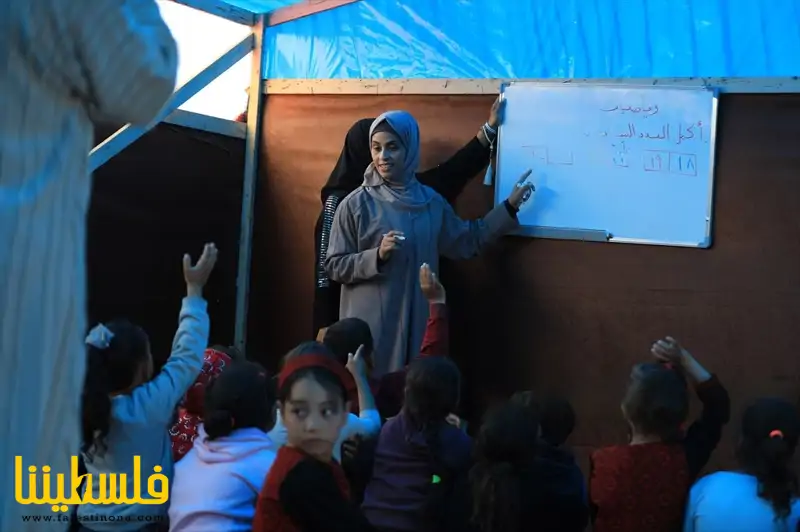

أمّا صحيًّا فيوجد في مخيّم الرشيدية عيادة واحدة للأونروا ومستشفى بلسم التابع للهلال الأحمر الفلسطيني وبعض المستوصفات، وعلى الجانب التعليمي هناك المزيد من المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وعلى المستوى الرياضي يضم المخيم العديد من الأندية الرياضية ومؤسسات المجتمع المحلي.

كنيسة الأرمن أهم المعالم التاريخية

تروي الحاجّة شاهينة أسعد القط أنَّ اللاجئين الفلسطينيين لدى مجيئهم إلى مخيّم الرشيدية وجدوا آثاراً خلّفها وراءهم الأرمن بينها كنيسة الأرمن، التي استخدمها اللاجئون االارمن في صلاتهم يوم الأحد كما أنّهم كانوا يكلّلون فيها العرسان وذلك قبل ترحيلهم إلى بيروت.

والكنيسة بناها الأرمن بعد هجرتهم إلى لبنان في العام 1939-1940 وهي تعتبر أهمَّ معلَم تاريخي لتلك الحقبة، وقد اختار الأرمن بناءها على تلّة مُشرفة على سهول صور المحيطة بمخيم الرشيدية، وهي مبنية من حجر كبير، واعتُمِدت فيها العقود الحجرية المرتفعة، وكان يعلوها برج متواضع ويعمل جرس الكنيسة بالناقوس من بوابة الكنيسة الرئيسة.

غير أنَّ الكنيسة اليوم تعاني من تهالك نتيجة للرطوبة وآثار حريق داخلي، لا سيما أنها تعرَّضت للقصف الإسرائيلي عدة مرات، وآثار القصف بادية بوضوح على جدرانها وبرجها إلى الآن. ويعتبر موقع الكنيسة الأهم في المخيّم والتلّة نفسها، ويُعتقَد أنّها منطقة أثرية تحتوي آثاراً تعود إلى الحقبة الفينيقية والرومانية شأن معظم مناطق المخيم، وعلى جانب الكينسة كانت هناك مقبرة ما زالت بعض شواهد قبورها بادية.

رحلة الخروج من فلسطين والاستقرار في الرشيدية

من خلال بحثنا المستمر لنستقي المعلومات الصحيحة حول خروج الأهالي من فلسطين واستقرارهم في مخيّم الرشيدية الجديد التقينا الحاج حسن مسعد ظاهر من بلدة دير القاسي قضاء عكا والمولود العام 1934، حيثُ تحدّث لمجلة "القدس" قائلاً: "بعد تركِنا قرية دير القاسي هرباً من وجه الآلة العسكرية اليهودية والعصابات اليهودية في أيلول العام 1948، كانت محطتنا الأولى منطقة عيتا الشعب، فالبرج الشمالي، ثُمَّ مدينة بعلبك وبالتحديد ثكنة غورو حيثُ استقرينا 15 عاماً وازداد عدد اللاجئين هناك خلال هذه الأعوام من 200 إلى 500، مما أدّى إلى تفاقم الأوضاع وخاصةً على الصعيد الصحي، فرأت الحكومة اللبنانية ووكالة الأونروا ضرورة لإنشاء مخيّمٍ للاجئين، وكانوا أمام ثلاثة خيارات. الأول في منطقة السعديات القريبة من العاصمة بيروت والتي استبعدتها الحكومة لأنّها رأت أنَّ ذلك سيؤدي إلى زيادة الكثافة السكانية في المنطقة، أمّا الخيار الثاني فكان منطقة النبطية ولكنَّ اللاجئين رفضوا هذا الخيار بسبب قلّة المياه، فكان الخيار الوحيد أمامهم هو مخيّم الرشيدية جنوب لبنان".

ويضيف ظاهر: "وصلنا إلى مخيّم الرشيدية في شهر تشرين الأول العام 1963، وعند وصولنا إلى المخيم كان باستقبالنا موظّف أونروا يعد الأشخاص ويوصلهم إلى غرفهم، إضافةً إلى موظّف آخر يُحضر الطعام". ويتابع: "في البداية عشنا في غرف لا تتجاوز مساحتها 9 م2، ومع الوقت أصبح كل شخص حسب امكانياته يبني منزلاً خاصاً به على نفقته الخاصة، لكنّ هذه المنازل لم تكن مُجهَّزة حتى بأبسط مقومات الحياة خصوصاً الحمامات التي كانت عبارة عن حمامات عامة أنشأتها الأونروا".

وعن الصعوبات التي واجهت الوافدين إلى الرشيدية العام 1963 يقول ظاهر: "أولى المشكلات التي واجهتنا هي أزمة العمل، فالمخيّمات إجمالاً كانت مليئة باليد العاملة الزراعية التي كانت بالكاد تجد فرصة عمل مناسبة تؤمّن لها لقمة العيش، أمّا اليوم فيعاني المخيّم مشكلات كبيرة وعديدة تحتاج إلى تدخُّل سريع من قِبَل المعنيين أخطرها انتشار ظاهرة المخدرات إضافة إلى تسرُّب الطلاب من المدارس، وغيرها...".

وفيما يتعلَّق بخدمات الأونروا يقول ظاهر: "كانت خدمات الأونروا ممتازة خاصةً من الناحية الصحية، إضافة إلى أنَّ الاعاشات كانت تُوزَّع على كافة اللاجئين بدون استثناء، ولكنها لاحقاً بدأت بتقليص خدماتها وتقديماتها للاجئين شيئاً فشيئاً بهدف التهرُّب من مسؤولياتها وواجباتها تجاه اللاجئين رغم أنه كان من الواضح أنها تملك التجهيزات بكل ما يلزم للاجئين".

وبدوره يشير الحاج لطفي حسين عوض، وهو من قرية فارة، ويبلغ من العمر 70 عاماً، إلى الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعانيها أهالي المخيّم، لافتاً إلى اعتمادهم على تقديمات الأونروا، إذ يقول: "منذ خروجنا من فلسطين كنا نعيش على المساعدات المعيشية والعينية التي كانت تقدمها لنا وكالة الأنروا من حليب وطحين وفول وحمص ورز وأغطية وملابس لكل اللاجئين بدون استثناء، إضافةً للقاحات اللازمة وتقديم العلاج حسب حاجة كل مريض، وغيرها".

أمّا اللاجئ خالد مصطفى ذيب المولود في مخيّم الرشيدية العام 1950، وهو من قرية أم الفرج قضاء عكا المحتلة، فيقول: "لقد عاش اللاجئون الفلسطينيون في مخيّم الرشيدية منذ العام 1948 كغيرهم من اللاجئين في مختلف المخيمات ومجمّعات اللجوء في لبنان حياة مأساوية جدًا، مليئة بالقهر والحرمان من أبسط حقوق الإنسان، وعانوا فقراً مدقعاً. وفي سبيل تأمين لقمة العيش، كان كل أفراد العائلة الفلسطينية في مخيّم الرشيدية يزاولون أعمالاً شاقّةً جداً. وكان الأب يعاني بشكل كبير ويتحمَّل الصعوبات كلها التي تواجهه في سبيل حصوله على فرصة عمل تكفيه لتأمين لقمة العيش لأبنائه. وقد عمِلَ معظم رجال المخيّم في مجال الأعمال الزراعية من تنظيف واستصلاح الاراضي وزراعتها في القرى اللبنانية المجاورة للمخيم، إضافة إلى العمل في نقل الرِّمال ومواد البناء في القرى اللبنانية، وكلها أعمال شاقّة كان يقوم بها العامل الفلسطيني طوال يوم كامل مقابل أجر متدنٍ جدًا، وفي الوقت نفسه لم تكن المرأة الفلسطينية أقل مكانة من الرجل في العمل على تأمين لقمة العيش لأبنائها، فكان تبذل جهدها بلا حدود لتعاون زوجها في ذلك".

ويضيف: "ومع دخول الثورة الفلسطينية إلى المخيّم تحسَّنت الأوضاع المعيشية لسكان المخيّم، ومنذ العام 1970 بدأ سكان المخيّم بالعمل في مجال التجارة خاصة تجارة الفحم. وفي تلك الفترة أيضاً انطلق شباب المخيم للعمل في المدن اللبنانية في مؤسسات صناعية ومسابح ومطاعم وغيرها، وتحسّنت الاوضاع المعيشية ولكن ليس بالقدر الكافي لتأمين كافة متطلبات الحياة خاصة في مجال التعليم، فالعائلة التي تتكوّن من عدد كبير من الأطفال لم تكن قادرة على استكمال تعليمهم كلهم، لذالك كانت الأُسرة كلها تعمل لتأمين تكاليف التعليم لابنها، هذا بالإضافة إلى أنَّ الطالب الفلسطيني نفسه كان يعمل ليتعلّم".

تعليقات القرّاء

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها