سيّدُ الكلام حسن نصر الله، المنتفخ بذاته وبمطولاته النظرية؛ خرج بعد ما يزيد عن أسبوعين، لكي يتحفنا بأعمق عبارات التضامن مع المقاومة في غزة، ليصبح لدينا معسكران عربيان، واحد للتضامن والنأي اللفظي بالنفس (وبعضه يتعدى على فلسطين) وآخر للتضامن اللفظي مع النأي بالنفس أيضاً!

وإن كنا لا نحاكم المعسكر الأول، لأن طبائع بُنيته، لا تنم عن قيمة ذات علاقة بالتاريخ وبوشائج القربى وبرصيد شعوب الأوطان من المشاركة في الكفاح ضد الصهيونية، ولم يطرح نفسه مقاومة متحفزة لردع المحتلين الى ما بعد تل أبيب؛ يصح أن نتوقف عند استنكاف معسكر الطرف الثاني عن المساندة بالنيران، واستنكافه تالياً عن وحدة قوى المقاومة، التي لا تختلف ذرائعها عن ذرائع استنكاف أطراف المعسكر الأول، عن المشاركة في استراتيجية واحدة، تقابل الاستراتيجية المتكاملة، بين تل أبيب وواشنطن. لقد كان التساند والتكامل، بين طرف يطرح نفسه مقاوماً الى الأبد، ومقاومة المقاومين في غزة وشعبنا في الضفة؛ أوجب كثيراً من التساند والتكامل الميداني والسياسي، بين "حزب الله" وطرف عربي لم يطلق ولم يسمح لفصيل، بإطلاق رصاصة واحدة من أراضيه على إسرائيل، حتى في معرض الدفاع عن النفس، بعد اعتداءات بليغة وقعت عليه جهاراً نهاراً. ذلك علماً بأن مساندة المقاومة في غزة، بخلاف المساندة الجارية الآن في سوريا؛ ستلقى تأييد واحترام شعب لبنان وشعوب الأمة، وستكون جارية في بيئة دولية، مشبعة بالاستنكار الشديد للجرائم الإسرائيلية الإرهابية!

بين هذه المتقابلات تكمن السياسة بتفصيلاتها، وتتبدى الحقائق التي كنا وما زلنا نركز عليها، وندعو الى تبصّر الواقع والتريث حيال المخاطر. وفي هذا الانكشاف، يظهر جلياً، لكل غير ذي بصر وبصيرة، أن التساند بين "حزب الله" والنظام السوري، لم يكن وفق حسابات المقاومة أو محورها كما يصفون، وقد جئنا على ذكر هذه الحقيقة مرات ومرات!

يجري الحديث الآن، عن الهدنة، بمفردات الكارثة والإغاثة. فالطرف العربي المتعاطف مع فلسطين ضد الجرائم يتعاطى بهذه المفردات دون غيرها، ويركز على صيغة تضمن وقف الاعتداءات على المدنيين ورفع الحصار عنهم، ومن لديه لغة أخرى وهمم جاهزة للفعل فليتفضل. أي إن دم الطفل والمرأة والشيخ، هو عنصر الزخم الوحيد في هذه الجهود. فليس ثمة مضمون سياسي، ولا شيء يتعلق بالحقوق الوطنية الثابتة، حتى في الصيغ المقترحة لتعديل المبادرات. فإن كان الأمر على هذا النحو، بمفاعيل الواقع المزري الذي بات فاجعاً؛ يأخذنا التمني الى مقارنات جارحة: ليت ورقة فلسطين السياسية، تكاملت وتعززت بوحدة الكيانية نواة الدولة المستقلة. عندئذٍ كان أقل ما يُسترضى به الفلسطينيون، حتى مع الانسداد السياسي مع حكومة المستوطنين والقتلة؛ هو تلبية المتطلب الانساني المتعلق برفع الحصار ووقف الهجمات. ومع غياب وحدة الكيانية الفلسطينية، على النحو الصحيح الذي تُقره الدساتير وشروط قيام الدول، تكفّل أحد طرفي الاختلاف في مناهج العمل، بدفع الجهود وفق رؤيته الى أقصاها، وهو محق ومضطر حين يكون بصدد عدوان همجي. فلا بد من المقاومة. الطرف الثاني، الذي اعتمد طريق التسوية وواجه الانسداد، ثم بات يتلقى العسف الاحتلالي المكمّل لضراوة الهجوم بالطائرات على منازل الآمنين؛ وجد هذا الطرف نفسه مضطراً كذلك، الى اعتماد خطاب مقاوم، في تغطية سياسية لمن يدافعون عن دم الناس في غزة!

ومع كل التأسي الذي يعتصر القلوب، على الشهداء ضحايا العدوان؛ نعود الى تكرار ما قلناه في بداية حربهم القذرة علينا، وقبل أن نصل الى هذا الحجم من الخسارة، بصيغة الاستفهام: هل يمكن لأية مقاومة، في الحال العربي الراهن، أن تحقق ربحاً سياسياً؟! لقد حققت المقاومة ربحاً معنوياً نسبياً، عندما نجحت في إيلام المحتلين وصمدت وبرهنت على جبنهم وعلى انهم لا يتورعون عن ارتكاب أية جناية. لكن هذا لا يكفي. فما يمكن أن يصبح مقبولاً وكافياً مرحلياً، هو بناء وحدة الفلسطينيين على رؤية استراتيجية وعلى عمل حصيف. إن وحدة كهذه، هي ملاذ الفلسطينيين، وهي الخطوة الأولى، لأخذ المعادلات العربية الى واقع أفضل. منذ الآن، وبعد صمت طويل ونطق عقيم، لسيّد الكلام، يتعين أن نعرف أن كل فلاح يبدأ من فلسطين وينتهي فيها!

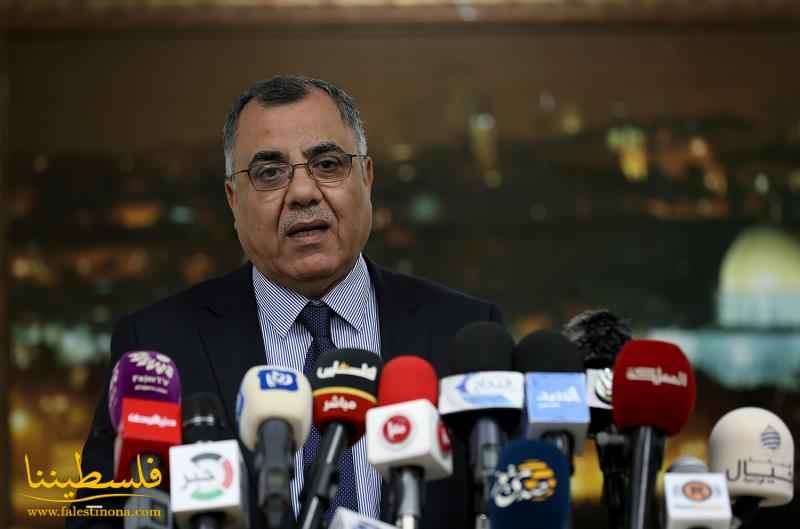

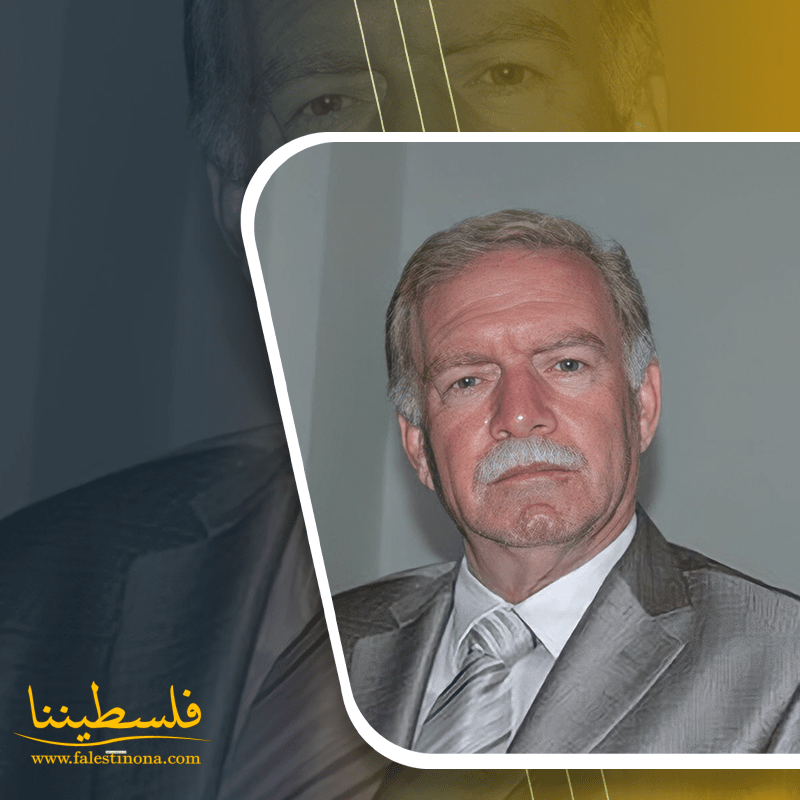

نبدأ من فلسطين وننتهي فيها/ بقلم عدلي صادق

31-07-2014

مشاهدة: 609

عدلي صادق

تعليقات القرّاء

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها