ما أن دخلت صيدلية الكمال في يافا القديمة حتى اصبحت وكأنني جزء من مشهد في فيلم سينمائي يروي أحداث قصة في مطلع القرن العشرين. الخزانات، المقاعد الخشبية القديمة، والسقف الأبيض ذو الأقواس والأدوات المخبرية كلها من ذلك الزمان قبل ان تصيبنا الصهيونية بالكارثة.

في تلك اللحظة، وبعد أن تراجعت الدهشة قليلا، شعرت أنني اريد البقاء في المكان في بقايا الوطن المفقود في الزمان المستعار من الحلم، اردت ان اتسمر في المكان في المشهد الذي سبق النفي الكبير.

لم يفاجئ سؤالي يوسف صاحب الصيدلية، مئات وربما آلاف قبلي سألوا السؤال ذاته.. متى أنشئت هذه الصيدلية؟ أجاب وهو يشير إلى صورة شخص بالأسود والأبيض، هذا جدي افتتحها عام 1924. سألت وهل درس الصيدلة؟ قال نعم، درس الصيدلة في جامعة اسطنبول، وتخرج منها عام 1910، قلت اكيد انه كان اول صيدلي وهذه اول صيدلية في يافا، ابتسم وقال "لا كان هناك 25 صيدلية قبل صيدلية جدي".

ازداد تشبثي بالبقاء فأنا في مكان له هذه الرمزية.. رمزية لها طعم القدسية. مكان يروي تاريخا اكتملت فيه ملامح الأمل بوطن ناهض وعصري.

لم تكن لدي أية رغبة للنظر الى خارج الصيدلية، فالخارج هو زمن ليس لي، زمن سرقه الغزاة كما سرقوا الوطن. للحظة اردت ان أبقى في الماضي فهو اكثر أمنا، ولأن فيه شيئا من الأمل.

في الصيدلية التي بناها الجد وحافظ عليها الأب والحفيد، حول يوسف، وربما والده الصيدلي ايضا، حول خزانة من الخزانات إلى متحف صغير يحتوي على كل رمزيات الحكاية، دفتر السجلات القديم، رقم الصيدلية زمن الانتداب البريطاني، الميزان الصغير القديم الذي كان الجد الصيدلي يزن الدواء بالغرامات، فقليله يشفي المرضى.

سألت يوسف أين درست الصيدلة؟ قال بهدوء وثقة بجامعة ليفربول في بريطانيا. في تلك اللحظة دخلنا إلى الجزء الخلفي من الصيدلية وهو عبارة عن مختبر صغير صنع فيه الجد والأب الدواء ويوسف اليوم يقوم بالعمل ذاته، يصنع المراهم ليضمد الجراح.

في المختبر لا تزال القوارير والقناني هي ذاتها منذ العشرينيات، ما زادني استغراقا بالمشهد السينمائي.

انا اغيب في الوطن المفقود.

صرخت في داخلي يافا.. يافا

في تلك اللحظة نظرت للخارج، ثم قررت الخروج إلى الزمن الملعون.

وطن مفقود في صيدلية

05-11-2018

مشاهدة: 1538

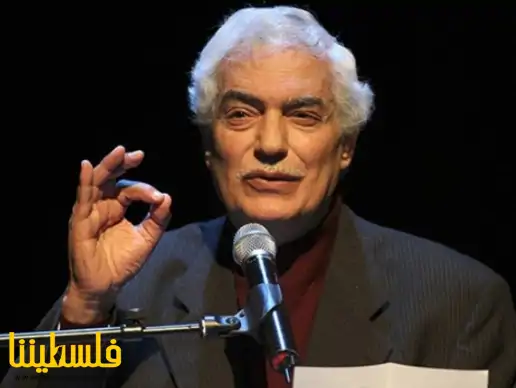

موفّق مطر

تعليقات القرّاء

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها